DCDCコンバータは多いく分けると非絶縁型と絶縁型があります。非絶縁型は入力と出力が絶縁されていません。一方、入力が高電圧で、出力側で感電を防ぐために 使われるのが絶縁型です。電化製品に付いてくるACアダプターがこれに当たります。ACアダプターも内部で交流100Vをダイオードで整流して直流141Vを作り、その141Vを DCDCコンバータで5Vや12Vなどの必要電圧に変案しているのです。

それでは、非絶型タイプから見てみましょう。

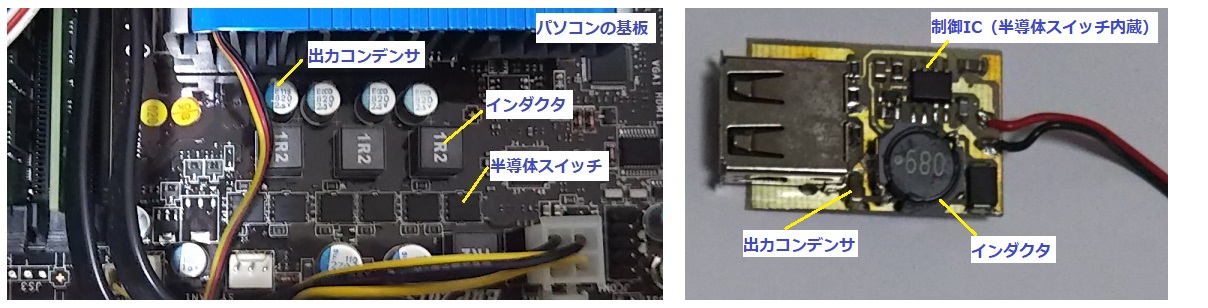

非絶縁型には降圧タイプと昇圧タイプがあります。下の写真が非絶縁型降圧回路が使わる製品です。

写真の左側がパソコンの主基板です。パソコンの電源は12V、5Vが多いですが、最近はCPU周りやメモリ回路が3.3Vが主流です。12Vや5Vを3.3Vや他の必要な電圧に変換する DCDCコンバータ回路が主基板に搭載されているのがよく見かけられます。当然12Vをわざわざ絶縁する必要がありませんので、非絶縁型降圧タイプ回路がよく使われています。 写真の右側は自作品ですが、10V〜24V範囲の電圧を安定した5Vに出力DCDCコンバータです。車の電源や小型ソーラーからスマホを充電するために制作した回路です。 (最近100均ショップでもあったような)

非絶縁型の回路構成は降圧タイプも昇圧タイプもインダクタと半導体スイッチ、コンデンサが主役です。これらの接続方法を変えて降圧や昇圧を実現しています。

下の絵が降圧タイプです。

回路の動作は半導体スイッチがONとOFFを繰り返していますが、殆どの場合数十kHzから数百kHzの高速スイッチング動作をしています。周波数はインダクタ(コイル)の インダクタンス値や出力コンデンサの容量によって最適値を設計します。スイッチング損失を少なくする場合は周波数を下げると良いですが、そうするとインダクタが 大きくなります。

出力電圧はスイッチのONとOFFの時間の比率で決まります。これをPWM変調と言って、ONとOFFの時間の比をDUTY比といいます。例えばONする時間とOFFする時間が同じなら DUTY比は50%になります。実際はDUTY比も固定ではなく、出力電圧を一定に保つために負荷変動によって常に変化します(制御ICが常に負荷を監視)。 負荷が軽い場合はDUTY比が小さくなり、この時はインダクタは不連続モードの動作をします。

上のアニメが不連続動作時のインダクタの磁化と電流の流れの時系列です。

そして、負荷が重くなるとDUTY比が増えて連続モードになります。下の絵が連続モード時アニメです。(以下は全部連続モードで説明します)

それでは、それぞれの部品が何の役割を果たしているのか見てみましょう。まず半導体スイッチがONして入力の電流がインダクタを経由して負荷に流れます。この時、負荷の 電圧はゼロから上昇します。なぜならインダクタが急に電流が流れて来ないように妨げてくれるからです。インダクタの電流が徐々に増えて、コアが磁化して電磁石になります。 インダクタの電流が増えるに連れて負荷の電圧も増えて行き、コンデンサにも充電されます。

負荷電圧が目標電圧(ここでは5Vに設定)になると、半導体スイッチはOFFになります。この期間は負荷に誰が電気エネルギーを供給するかと言いますと、インダクタに蓄えられた 磁気エネルギーとコンデンサに蓄えられた電気エネルギーです。インダクタは電流の急な変化を嫌う性質がありますので、半導体スイッチがOFFになっても電流を流し続けようと します。その電流の源は磁化されたコアです。インダクタは半導体スイッチがOFFの期間に負荷とダイオード経由で電流を長い続けるため、負荷には半導体スイッチがON期間でも OFF期間でも常に電気エネルギーが供給されます。

不連続モード時は半導体スイッチがOFFの期間にインダクタもエネルギーを供給しない期間がありますが、この間はコンデンサが負荷にエネルギーを供給します。

ここで重要なのは制御ICのフィードバック回路です。半導体スイッチを動かしているのも制御ICで、制御ICは負荷の電圧を常に監視しています。負荷の電圧を一定に保つために 負荷が変動してもその負荷に必要なDUTY比で常に半導体スイッチを制御しています。

この制御ICのフィードバックのお陰で出力電圧は一定に保たれています。この部分が故障したり、半導体スイッチがONまま故障したりすると入力電圧がそのまま出力に現れますので、 出力側の機器を壊してしますリスクがあります。設計時は特にフィードバック回路と半導体スイッチが故障した際に負荷を遮断する保護回路を入れる場合もあります。 基本的に安い民生機器はほとんど保護回路が入っていません。

次に非絶縁型昇圧タイプを見てみましょう。

上の写真は非絶縁型昇圧回路がよく使われる製品です。携帯電話充電用のモバイルバッテリーです。バッテリーはリチウムイオン電池セル一個で電圧が満充電でも4.2Vで通常は 3.7V付近です。携帯電話を充電するには5V電圧が必要になりますので、3.7Vから5Vに昇圧するために昇圧型DCDCコンバータが使われます。 昇圧型も降圧型と同じインダクタと半導体スイッチ、制御IC、逆流防止ダイオードと出力コンデンサの部品で構成されています。降圧型との違いは回路の繋ぎ方です。 下の絵が昇圧型回路構成です。

この回路は電源のプラス側にインダクタを配置し、マイナス側に半導体スイッチ、そしてダイオードを出力側に配置しています。では、この回路がどうやって昇圧動作をするかと 言うと、連続モードのみ書きますが、半導体スイッチがONすると、インダクタが磁化されてエネルギーを蓄えます。そして半導体スイッチがOFFの瞬間、インダクタは蓄えた エネルギーを負荷に向けて放出します。負荷とコンデンサにはインダクタ両端電圧と入力電源の電圧が直列状態で両方を足した電圧がかかります。負荷が軽い場合は、インダクタの 両端には非常に高い電圧が発生します。この電圧はインダクタンスと半導体スイッチをOFFする速度に比例します。計算で算出することもできますが、これはピーク値であって、 実際はインダクタに蓄えられたエネルギーが出力コンデンサに吸収されるので、一回のスイッチング動作でコンデンサ両端にどれくらい電圧になるかはコンデンサ容量で決まります。 エネルギー損失がないと仮定すると、インダクタに1/2 L I^2のエネルギーが蓄えられ、コンデンサは1/2 C V^2のエネルギーを吸収できます。 (Lはインダクタンス、Iは電流、Cは静電容量、Vは電圧)

上記の式からインダクタのエネルギーがコンデンサに移った時にコンデンサの電圧がどこまで上昇するか計算できますが、目標出力電圧が決まった時にコンデンサの容量を最低限 どこまで必要になるか目安になるかと思います。実際は出力電圧を決めるのは制御ICのフィードバック回路です。 非絶縁型昇圧タイプも降圧タイプと同様制御ICのフィードバック回路が絶対故障しない前提で設計する必要があります。フィードバック回路が暴走すると、インダクタ両端の最大 電圧が負荷が軽い時にコンデンサに充電されるので危険です。

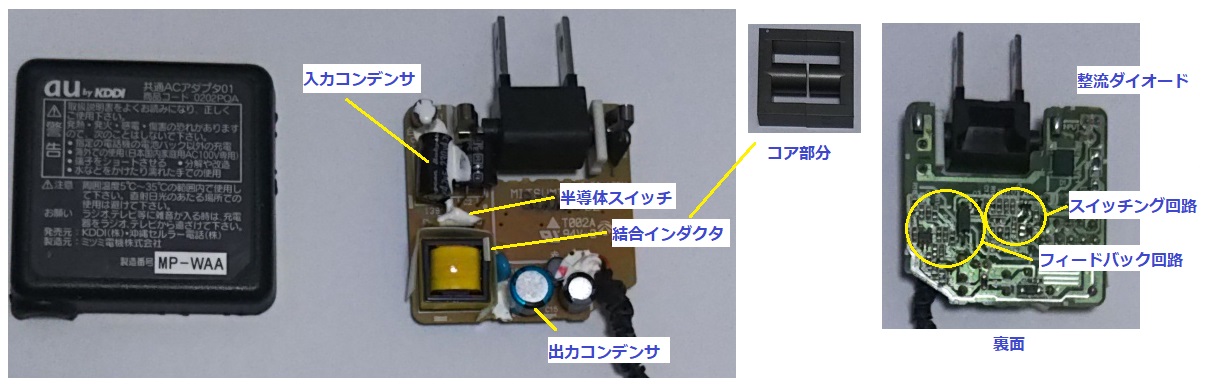

そしてここからは絶縁タイプのDCDCコンバータです。絶縁型にはフライバック型、フォワード型、ハーフブリッジ型、フルブリッジ型がありますが、ここでフライバックとフォワード型 のみ紹介します。 それではフライバック型ですが、降圧タイプが多く、市販のACアダプターがこれに当たります。出力電力が100W程度までならフライバック型が多く、それ以上はフォワード型か ハーフブリッジ型、フルブリッジ型が多いですが、フライバック型でも並列運転すると大電力用として使うことができます。 フライバック型が一番よく使われる製品はとしてACアダプターですが、下の写真が昔の携帯電話の充電器を分解した写真です。

ACアダプターなのに、なぜDCDCコンバータ?と思うかも知れませんが、確かに入力はAC100Vですが、AC100Vは内部ですぐ整流して最大値141VのDCを作って入力コンデンサに蓄えて、 そこからはDCDCコンバータで負荷に安定したDC5Vを作り出しているからです。

写真に黄色いパーツがありますが、これ高周波変圧器ですが、実際は変圧器として動作していないのが 特徴です。正確に言うと結合インダクタです。構造は変圧器と同じ1次側コイルと2次側コイルがフェライトコアに巻かれていますが、変圧器と異なるのは磁束をわざと漏らしていて コアの中心部に磁気漏れ用の隙間があります。エアギャップと呼びますが、これは1次側のコイルをインダクタとしてエネルギーを蓄えるようにしたいからです。コアは透磁率が 高いので、エアギャップがないと1次側のインダクタンスが高すぎて電流を流すことができず、1次コイルに電流が流れないとエネルギーを蓄えることができません。変圧器を 思い出してみましょう。変圧器は相互誘導を利用しています。2次側に負荷が少ない時は1次側電流も非常時少ないです。1次側のインダクタンスが大き過ぎて1次側に電流が流れない からです。この状態では1次側にエネルギーに蓄えることはできません。フライバック型は半導体スイッチがONする期間に1次側に一旦エネルギーを蓄えて、OFFする期間に2次側コイルで エネルギーを負荷に放出する仕組みです。

そのため、変圧器の相互誘導と違ってインダクタとして自己誘導動作をします。二つのコイルが一つのコアを共用しているので結合インダクタ です。興味ある方は自己責任で分解してみると分かると思いますが、変圧器のように1側のコイルと2次側コイルの巻き数比が入力と出力の電圧比になっていません。出力電圧は制御ICの フィードバック回路によって決まります。制御ICは1次側にありますが、2次側の電圧を基準電圧と比較し、その情報をフォトカプラという光電気変換素子を使って1次側の制御ICに 信号を渡す仕組みになっています。光にするのは絶縁するためです。上の写真の細長い黒い部品がフォトカプラです。 そして、下の絵がフライバック型コンバータの一連の動作です。

半導体スイッチがONすると、結合インダクタの1次側に電流が流れ、コアが磁化されます。エアギャップの部分が磁気抵抗が高いため、この部分が電磁石になります。1次側に沢山 エネルギーを蓄えるには1/2LI^2の式で分かるようにインダクタンスを増やすか(コイル巻き数を増やす)か電流が二乗に比例しますので、電流を増やすのが良い方法ですが、 幾らでも増やせるわけにはいかないのです。それはコアが磁気飽和するとインダクタンスがゼロになって過電流が流れるので、コアは絶対飽和させてはいけません。コアの 飽和領域からマージンを入れて、それ以下になるように最大電流を設定します。 半導体スイッチがOFFになるとコアに蓄えられたエネルギーが2次側の負荷とコンデンサに放出しますが、負荷には1側の半導体スイッチがOFFの期間に電力が供給されることに なります。半導体スイッチがONの期間は負荷にはコンデンサに蓄えられた電力が供給されます。そのため、フライバック型をONOFF型と呼んだりもします。

1次側にダイオードとコンデンサ、抵抗で繋がった回路がありますが、これは1次側に少し蓄えられたエネルギーを放出させるための回路です。本来結合インダクタん結合率が100%なら この回路は不要ですが、実際は100%にはなりません。1次側に多少の漏れインダクタンスが存在するため、コアのエネルギーが全て2次側で放出するのではなく、一部は1次側で 処理しなければなりません。参考書によって、この部分をサージ吸収回路とか磁気リセット回路とか呼んだりしますが、半導体スイッチ両端に耐圧以上の電圧がかからないように 吸収してくれるので、ここがかなり重要な部分です。結合インダクタがどれくらいの結合率があるか把握してサージ吸収回路の各定数を設計する必要があります。

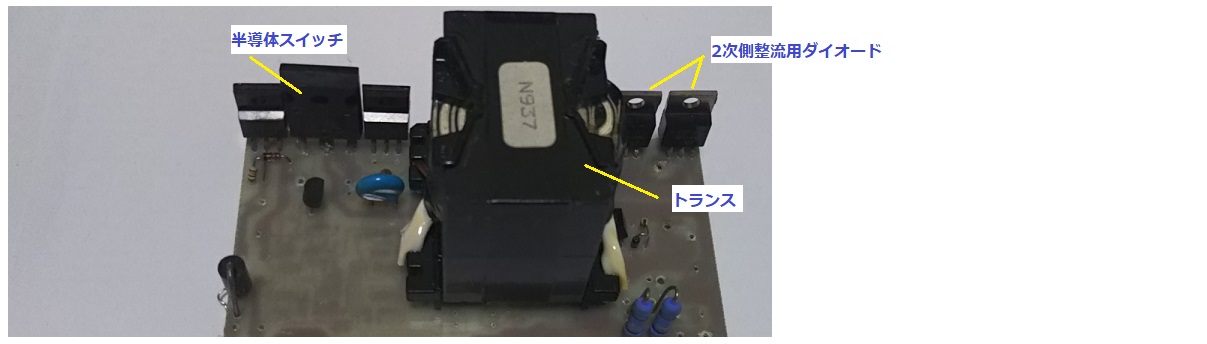

次にフォワード型DCDCコンバータについて紹介したいと思います。見た目はフライバック型と似ていて、回路図も非常に似ていますが、動作原理が全然違います。 フライバック型はONOFF動作に対して、フォワード型はONON動作します。また絶縁部分が結合インダクタではなく、相互誘導動作をする変圧器です。

上の写真は以前某大学の先生との共同研究で開発した変換効率が90%以上の電気自動車用のDCDCコンバータですが、あまり市販品でフォワード型は見当たらないのでこの写真にしました。 出力が200W以上あるので、フォワード型回路にしました。(上の写真はコンデンサ等の一部部品は取り外した状態)

そして、下の絵がフォワード型の動作パターンを描いたアニメです。

コアの形状から分かるように真ん中にエアギャップがありません。磁束はコア内部を通りますので、外部は磁力線が漏れません。ここで「そんなことしたらコアがすぐ磁気飽和しない?」 と疑問を感じるかも知れませんが、そのような心配はありません。その1次側が発生した磁束を2次側が打ち消してくれるからです。そう、相互誘導状態です。なので、2次側に重い負荷が かかって、1次側で沢山の電流が流れてもコアが磁束飽和しません。そのため、フライバック型に比べて同じコアサイズで沢山の電力を伝達することができます。といっても実際は結合率が 100%ではありませんので、1次側に多少漏れインダクタンスが存在していますので、そこに蓄えられたエネルギーを放出する回路が1次側に必要です。

このアニメで分かるようにフォワード型は半導体スイッチがONする時に負荷に電力を伝達し、OFFする時は2次側のインダクタに蓄えられたエネルギーとコンデンサに蓄えられたエネルギーを 負荷に供給します。